Partie 2

Marseille la Nuit

Tout était censé être simple – retrouver un ami, nager dans la Méditerranée, s’imprégner de cette romance légendaire. Au lieu de cela, je me suis retrouvé sur un autre continent, en pleine Amérique. Mais cela vint plus tard.

Pour l’instant, je voulais simplement atteindre la ville avant la tombée de la nuit. Si je n’y parvenais pas, les ennuis commenceraient – passer la nuit dans la rue serait le moindre de mes soucis. Je l’imaginais vaguement : la mer, du vin, peut-être quelques « bonjours » lancés dans l’air. La réalité, comme d’habitude, avait d’autres plans. Le voyage fut une véritable épreuve. De Cologne à Luxembourg, chaque heure s’étirait comme une éternité. La route semblait interminable. Le temps rampait, comme s’il ralentissait délibérément mon chemin. Puis la frontière française – encore du temps, encore des wagons de train. Et je devais atteindre le sud lointain. Je me dépêchais, comptant les minutes. La nuit tomba avant que j’y arrive. Le train entra en gare alors que l’obscurité enveloppait les rues. J’étais en retard.

En descendant du train, je commençai à réaliser la situation dangereuse dans laquelle je m’étais embarqué. Marseille ouvrit ses mâchoires d’obscurité devant moi, et plus j’avançais vers mon hôtel, plus je m’enfonçais dans ses profondeurs. Chaque pas m’entraînait plus loin au cœur des ténèbres, jusqu’au bord du centre-ville, où des maisons abandonnées et des ruines murmuraient des secrets oubliés. Au-delà du centre-ville s’étendait un quartier ombragé – un endroit où les rues semblaient désertées, où des murmures de danger flottaient dans l’air, et où la nuit semblait avaler la règle de droit. Je ne savais pas que mon hôtel s’y trouvait. Personne ne m’avait averti que j’avais réservé un séjour dans les bras de l’obscurité.

La ville était un cocktail étrange – le poli français mêlé au murmure arabe de l’Orient, des immeubles modernes élevés à côté d’allées médiévales sinistres, et les élégantes façades haussmanniennes du XIXe siècle, majestueuses et gracieuses, noyées dans des piles d’ordures. Les rues gisaient silencieuses, vides à l’exception des sans-abri qui glissaient le long des murs comme des ombres égarées. J’entrai dans ce monde, et il s’abattit sur moi – odeurs, couleurs, tout si loin de l’Allemagne et de l’Ukraine familières. Et j’aimais cela – ce mélange de mystère et de danger, l’éclat de la vie moderne se mêlant à l’esprit de l’ancienne Massalia.

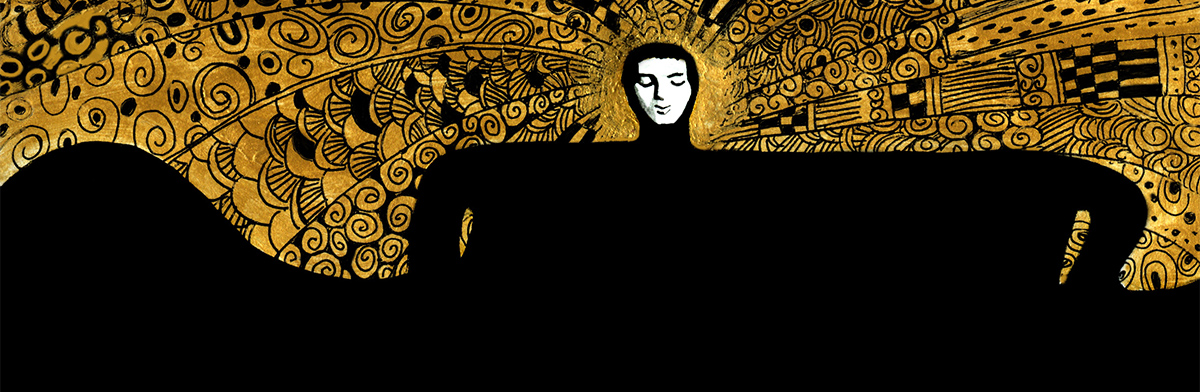

Les rues, faiblement éclairées par des lanternes, semblaient interminables, et les ombres des vieux bâtiments s’étiraient vers moi, comme pour me traîner dans le vide. J’errai à travers un labyrinthe d’allées médiévales jusqu’à atteindre le port nocturne. C’était le seul coin animé de la ville, où la foule donnait une illusion de vie. Des foules de gens se pressaient – discutant, riant, sans même remarquer qu’ils pouvaient se faire poignarder ou voler à quelques pas. La ville les attirait comme un aimant, et ils se frayaient un chemin, insensibles au risque de perdre leur portefeuille ou leur souffle. Le port était jonché d’innombrables bateaux et yachts, leurs mâts dressés comme une forêt rongée, tandis que les vieux bâtiments autour fixaient du regard avec des fenêtres – noires, vides, comme des orbites ayant avalé la lumière. Je levai les yeux, et au-dessus de tout cela, sur une colline dominant le labyrinthe des rues, se dressait la Basilique Notre-Dame de la Garde, sa Vierge dorée scintillant dans la nuit comme une étoile qui appelle mais ne sauve pas. L’obscurité enveloppait les rues, lourde, presque tangible, tandis que la basilique luisait faiblement au loin, comme une promesse sur le point de se dissoudre. Tout était si mystérieux que j’en oubliai presque à quel point on pouvait disparaître ici pour toujours.

J’avais raté l’hôtel – il n’ouvrirait qu’au matin. Désormais, je ne pouvais que continuer à errer dans la ville, en me dirigeant lentement vers lui. Après le centre, je décidai de partir dans sa direction, en serpentant à travers Marseille nocturne. L’air portait encore les derniers échos de l’été – chaud, mais pas la chaleur étouffante de juillet, avec une légère humidité qui collait à la peau. Je pensais que ce serait une simple promenade nocturne – le centre céderait la place à des immeubles modernes, l’architecture ancienne fondrait en boîtes de béton, et quelque part parmi eux se trouverait mon hôtel, appelant comme un mirage. Mais pas de chance.

Le centre s’arrêta brusquement. Puis vint le quartier – celui que les guides touristiques ne mentionnent pas. Ici, la réalité semblait se fracturer. La ville gisait morte – vide, sans vie, pleine de ruines et de bâtiments abandonnés. Les lampadaires ne fonctionaient pas ; leurs poteaux rouillés pointaient comme des pierres tombales, et la lumière suintait de nulle part, grise et maladive, éclairant des fragments de réalité comme si quelqu’un déchirait une photographie du monde. Un silence menaçant étouffait l’air, si épais que j’entendais ma propre respiration comme si elle appartenait à quelqu’un d’autre. L’air était humide, teinté d’un goût métallique, comme si la mer et le port proches l’avaient imprégné de rouille. Le vent soufflait régulièrement, trop lisse, presque figé. Des maisons abandonnées se tenaient là, grimaçant avec des vides sans fenêtres, leurs murs fissurés ressemblant à des visages si on les regardait de biais. Et là, parmi ces ruines, se cachait mon hôtel – sombre, comme un autre fantôme du quartier.