Un an d'attente, et me voici au pays des pluies et du brouillard éternel — l'Albion brumeux. J'attendais des cieux maussades, de l'humidité et, peut-être même, des fantômes locaux grimaçant derrière des flèches gothiques. Mais, bon sang, le temps a décidé de jouer à se laisser faire : pas une goutte de pluie, pas un lambeau de brouillard. Le soleil flamboyait, comme une moquerie, transformant mon imperméable en fournaise. York m'appelait en avant. Là-bas m'attendait l'exposition de tableaux, à laquelle je m'étais préparé toute une année. Mais quelque part à l'horizon, la tempête commençait déjà. Et je sentais : le thriller ne rampait pas du ciel, mais invisiblement, juste derrière moi.

Ayant traversé la moitié de l'Angleterre, je me retrouvai à sa lisière nord — là où la civilisation se dissout dans les vents et les landes. Au-delà de York, vers les froides frontières de l'Écosse, s'étendaient des espaces — rudes, immenses, presque d'outre-monde. D'immenses tapis de bruyère, tantôt jaunes, tantôt violets, s'étalaient jusqu'à l'horizon. À première vue, c'était un paysage de carte postale, mais dans l'air flottait une angoisse cachée. L'humidité transperçait jusqu'aux os, le ciel souvent se renfrognait de nuages noirs. Et au nord, dominant les landes, noircissaient les ruines d'une abbaye — sombres, comme des os dénudés de la terre. On dit que c'est précisément elles qui ont inspiré le roman sur le comte Dracula.

York m'accueillait comme l'une des villes les plus mystérieuses d'Angleterre. Ses murailles de pierre grise conservaient la mémoire des légions romaines, des Vikings et des chevaliers. Des ruelles étroites, torsadées comme les branches d'un vieux chêne, chuchotaient des jours où la ville était reine du nord. Le temps ici semblait s'être arrêté, si l'on excepte la foule de touristes qui fourmillaient jusqu'au soir tardif.

Au-dessus de cette agitation et des petits bâtiments médiévaux, comme un géant de pierre immense, s'élevait la cathédrale de York, le Minster. Au Moyen Âge, sur fond de modestes chaumières, il provoquait chez les locaux une impression servile. Ses flèches transperçaient le ciel, les vitraux dispersaient la lumière en visions rouges et vertes, et les gargouilles d'en haut regardaient la foule d'en bas, comme des vautours guettant leur proie.

York était un lieu où le temps s'amincit, et la frontière entre le vivant et l'oublié s'efface. Le soir, quand l'agitation diurne des touristes s'apaisait, comme la mer après la tempête, la ville se transformait complètement. Les ruelles, grouillantes de bruit le jour, se taisaient désormais. Je flânais dans la ville, essayant de me dissoudre dans sa magie, mais une légère ombre des landes semblait glisser derrière moi. Sous la peau montait l'angoisse, comme si l'air tremblait d'une menace invisible.

Je montai sur la colline où s'élevait le donjon de Guillaume le Conquérant. La forteresse, jadis symbole du pouvoir normand, fut pendant des siècles considérée comme imprenable. Mais c'est précisément ici qu'au XIIe siècle se joua la tragédie — le pogrom le plus cruel de l'Angleterre médiévale. Alors, la plus grande partie de la communauté juive de York, fuyant la foule, s'était réfugiée derrière ses murs. Quand les révoltés assiégèrent la forteresse, le désespoir fut plus fort que l'espoir — hommes, femmes et enfants choisirent la mort, ne croyant pas que l'aide arriverait à temps. Les pierres s'en souviennent, et le silence ici semble plus lourd.

Le coucher du soleil inondait la ville d'une lumière sanglante. Au-dessus de York se rassemblaient rapidement des nuages — lourds, de plomb, presque noirs. Ils s'amassaient et avançaient menaçants droit sur moi. L'air s'épaississait d'un froid humide, et l'odeur d'orage, métallique et âcre, annonçait que le ciel allait se fendre d'un moment à l'autre.

Et alors me saisit le sentiment — ce n'est pas simplement une tempête. La ville retint son souffle, les pierres attendaient, et moi avec elles. Sous la peau montait l'horreur. Quelque chose approchait — inconnu, inéluctable.

Dès le matin, j’ai ressenti toute la puissance du Minster. Les sonneurs montaient les escaliers en colimaçon et, comme possédés, frappaient les cloches. Ils faisaient de courtes pauses — et de nouveau le grondement cuivré se répandait sur la ville, se mêlant à l’arôme des petits pains frais des boulangeries, à la glycine violette et au vent humide de la rivière Ouse.

La maison du XVIIe siècle où je m’étais installé provisoirement gardait un silence particulier et l’esprit de l’ancienneté. Des meubles usés, comme imprégnés d’histoires étrangères, un buste d’Apollon sur l’appui de fenêtre, regardant à travers un groupe de bougies fondues, des murs blancs et des planchers grinçants qui répondaient à chaque pas — tout cela rappelait des scènes des Hauts de Hurlevent. Il semblait que la maison se souvenait de ceux qui avaient vécu avant moi.

Non moins étonnant était la façon dont je m’étais retrouvé dans cette histoire. Une femme complètement inconnue d’Angleterre avait vu par hasard ma toile sur internet. L’œuvre lui avait tellement plu qu’elle m’avait écrit. Tout s’était développé rapidement : elle m’avait proposé de devenir mon sponsor, m’avait invité à déménager en Grande-Bretagne et avait ensuite organisé une exposition à York. C’était comme de la magie — je n’avais pourtant dit à personne que je rêvais de vivre en Grande-Bretagne.

Tout allait parfaitement. Les tableaux devaient arriver d’une minute à l’autre. Mais le pressentiment étrange d’hier ne me quittait pas. J’ai décidé de vérifier le suivi. Et mon Dieu — ils étaient encore en Allemagne. Personne ne les avait même expédiés.

Le sombre pressentiment qui me tourmentait la veille était devenu réalité. À partir de ce moment commença l’une des quêtes bureaucratiques les plus horribles de ma vie. Mais à ce moment-là, je ne savais encore rien.

Jusqu’à la dernière minute, je croyais naïvement : c’est un petit dysfonctionnement du système, les tableaux arriveront bientôt, il y aura l’exposition, et ensuite je pourrai voyager en Grande-Bretagne.

J’ai appelé les employés de DHL. Et j’ai entendu :

— Nous les avons envoyés… quelque part. Les tableaux sont quelque part en Allemagne.

Bientôt il s’est avéré : personne n’avait l’intention de les expédier. Les Allemands les avaient renvoyés et m’ordonnaient de revenir les chercher d’urgence. Seulement personne ne savait exactement où ils se trouvaient. Rentrer chez moi ? Quelle folie ? J’avais dépensé tant de temps et d’argent pour le voyage, l’exposition devait déjà ouvrir — et voilà qu’on m’annonçait qu’il n’y aurait pas d’expédition. Simplement un « dysfonctionnement du système ».

J’ai compris : tout commence à s’effondrer. Mes tableaux, dont chacun était le fruit de mois de travail, le résultat d’efforts et d’énergie investie, — n’étaient pas arrivés. Chaque coup de pinceau, chaque détail, qui avaient pris des heures, des jours, des nuits — avaient disparu dans l’absurde de la bureaucratie allemande. Je sentais comment tout ce que j’avais créé pendant un an s’écroulait en un instant, et le sentiment d’impuissance me rongeait de l’intérieur. Mon exposition se transformait en cauchemar. L’Allemagne, maudite soit-elle, m’avait arrangé un enfer : toute la série avait disparu. Au lieu d’une exposition, je me retrouvais dans une histoire policière embrouillée avec une fin absurde. Les caisses avec les toiles s’étaient dissoutes dans le système, et il fallait maintenant le démêler — sans la moindre idée de comment tout cela tournerait.

Le lendemain matin, je reçus un courriel de DHL. Les mots étaient secs comme des feuilles d’automne, mais tranchants comme un couteau : « Vos tableaux n’ont pas été retrouvés. » La disparition d’une grande série d’œuvres, dont chaque coup de pinceau était une part de mon âme, transforma l’exposition tant attendue en cauchemar. York, qui la veille encore m’attirait par sa magie, me semblait désormais un labyrinthe où j’étais contraint de chercher des réponses.

Et là commença la véritable catastrophe. Quelqu’un chez DHL, comme s’il s’était soudain réveillé, décida tout de même d’expédier les tableaux. Mais ensuite s’ensuivit un labyrinthe sans fin d’appels, de courriels et de paperasse. Chaque action ne faisait qu’embrouiller davantage la situation. La machine administrative mâchait les documents, les perdait, puis les retrouvait pour les replonger aussitôt dans le chaos. On aurait dit que je ne parlais pas à des gens, mais à des ombres derrière les murs d’offices interminables.

Au final, tout se mélangea définitivement : personne ne savait quand les tableaux arriveraient et, pire encore, où exactement. Ce n’était pas simplement de la bureaucratie — c’était l’absurde, vivant et jouant avec moi à un jeu infini où les règles changeaient à chaque minute.

Après de nombreuses heures de combat contre la bureaucratie allemande, il fallait au moins que je reprenne mes esprits. Je partis me promener dans le York nocturne. Avec le crépuscule revenait sa magie particulière. À cette heure-là, la frontière entre la réalité et le murmure des ombres se dissolvait.

York est un labyrinthe de ruelles étroites, et, selon les légendes, beaucoup d’entre elles grouillent de fantômes. À vrai dire, on y rencontrait aussi des figures bien plus terrestres : drapeaux arc-en-ciel, chats-fantômes sur les vitrines et statuettes de matrones aux formes qu’on ne saurait qualifier d’incorporelles.

La rue Shambles, avec ses maisons penchées dont les étages supérieurs se touchaient presque, semblait l’endroit où, au coin d’une rue, un manteau pouvait disparaître ou un passage secret s’ouvrir. Le jour, les touristes s’y pressaient, mais le soir la rue se vidait, et les pavés semblaient se mettre à chuchoter, se rappelant de vieilles histoires. L’atmosphère rappelait la ruelle des sorciers et des mages dans *Harry Potter*. Il y avait même un magasin de baguettes magiques, mais pendant tout mon séjour je n’ai vu personne s’envoler d’ici sur un balai. Je me disais qu’il serait génial d’organiser un tour avec des lunettes VR, montrant la ville à différentes époques, peuplée des fantômes du passé.

À la recherche de l’âme de York, je me dirigeai vers les pubs anciens — car c’est là que bat le pouls de la Grande-Bretagne. Les chopes d’ale tintaient comme les cloches de l’abbaye, les conversations se mêlaient aux légendes et aux rires. Dans certains résonnait du rock, dans d’autres des motifs folkloriques ancestraux.

Une atmosphère particulièrement fantomatique régnait au *Golden Fleece*. Poutres de bois, couloirs étroits, bruits étranges… L’une des plus anciennes auberges de la ville, où, selon la légende, résident quinze fantômes — presque comme dans *Shining* de King. Les propriétaires pourraient sans doute faire payer la nuit avec un revenant. Les esprits, bien sûr, je ne les ai pas vus — visiblement, ils ne travaillent que sur appel. En revanche, les murs étaient ornés de masques mortuaires blancs, et au comptoir, à côté du barman, veillait un squelette accompagné d’un squelette de chien. Rien d’étonnant, puisque la cave d’ici fut autrefois la morgue municipale.

Quant au *House of the Trembling Madness*, c’était un portail vers le York médiéval. Derrière les lourdes portes de chêne se cachait un monde de chevaliers, d’alchimistes et de mages — un labyrinthe de vitraux gothiques, de bois sombre et d’artefacts anciens. Aux murs pendaient des armures et des livres couverts de la poussière des siècles, à côté des têtes d’animaux aux regards figés, comme gardiens de secrets rituels. On y servait de la bière selon d’anciennes recettes — âpre, avec un arrière-goût de temps oublié.

Quand je sortis du *House of the Trembling Madness*, la nuit avait définitivement enveloppé York. Même la cathédrale perdait ses contours et, dans l’éclat lunaire, se transformait en un immense esprit de la ville. Ses flèches s’étiraient vers les étoiles comme des griffes, et les vitraux scintillaient comme des yeux pleins de mystères.

Mes tableaux continuaient de sombrer dans l’enfer bureaucratique allemand, et la ville, avec ses pubs et ses ombres, se taisait. Mais je sentais clairement que York me regardait et attendait — trouverais-je la vérité ou disparaîtrais-je dans son labyrinthe.

Le temps passait, et il devenait clair : l’exposition tombait à l’eau. Mais d’une manière complètement mystique, les Allemands avaient fini par comprendre — ils avaient expédié les tableaux en Grande-Bretagne. Ils étaient quelque part en route, seulement personne ne savait quand ils arriveraient. J’ai laissé tomber l’attente et décidé d’explorer le Yorkshire et les comtés voisins.

Mon tour commença par les villes les plus modernes d’Angleterre — Liverpool et Leeds, mais plus je roulais vers le nord, plus je m’enfonçais dans un pays de gothique, de landes austères et de ruines où des vampires auraient facilement pu résider.

Liverpool, comme Leeds, s’avéra un collage d’architecture victorienne et de styles avant-gardistes. Les bâtiments — de formes géométriques variées, des miroirs aux noirs mats, comme un tableau vivant de Kasimir Malevitch. Des édifices futuristes rivalisaient avec la classique. Sur Liverpool planait l’esprit de l’ère industrielle, surtout dans la ruelle où les Beatles avaient commencé. Aujourd’hui — une mecque touristique avec des murals et des foules de fans. À l’époque — un quartier enfumé, imprégné de fumée, de bière et d’humidité, avec des enseignes écaillées, des briques noircies et le grondement des sirènes d’usines. Des rues étroites, des maisons en rangée sentaient la pauvreté et le charbon. La musique n’y naissait pas — elle s’en arrachait.

Écho de cette époque subsistait l’accent liverpudlien — tranchant, brutal, presque impénétrable. On le prendrait plus facilement pour un dialecte celtique que pour de l’anglais.

La cathédrale de Liverpool — pas la gothique raffinée d’Europe, mais un golem de pierre figé sur la colline. Son corps massif de pierre rougeâtre, sous le soleil de midi, semblait s’échauffer, comme enveloppé de flammes. Au lieu de fenêtres élégantes — des yeux-vitraux incandescents et d’étroites fentes-meurtrières qui surveillent les environs. Ce n’est pas un temple, mais une citadelle prête à repousser l’assaut d’une horde entière de païens.

Sur le chemin du retour vers York, je décidai, pour le contraste avec le Liverpool moderne, de faire un détour par la maison des sœurs Brontë près de Leeds. Haworth — comme une porte vers le XIXe siècle : le soir, des lanternes à gaz couvent, et au-dessus des toits roulent des brouillards de bruyère. Le temps s’est figé dans les maisons de pierre froide et les pubs victoriens. Autour — tourbières, bruyère, mousse humide et un vent austère et impitoyable. La maison se dressait près d’un vieux cimetière, et les sœurs buvaient l’eau directement de son puits, souffraient souvent de la faim. Une fine pluie, du vent, un ciel gris, un froid constant et la misère — avec un tel positivisme, leur frère devint fou, et elles moururent toutes précocement. La façade de la maison donnait droit sur la lande — un pas dehors, et tu es dans le monde de "Wuthering Heights" ou de "Jane Eyre".

Je ne remarquai pas tout de suite que mon smartphone était presque déchargé. Il semblait que la batterie externe suffirait, mais elle s’avéra soudain vide. À cet instant, un souvenir me transperça comme à Toronto : le téléphone s’était éteint, et je m’étais retrouvé dans le gel nocturne quelque part hors de la ville — sans connexion, sans repères, comme éjecté du monde. Cela semblait être un signe : il était temps de plier bagage.

Imaginez un matin précédemment brumeux dans la campagne anglaise. Une route étroite serpente entre d’anciennes collines, recouvertes de mousses et de légendes. Le chauffeur, guide silencieux, conduit la voiture à travers le brouillard, et ses phares arrachent à l’obscurité les silhouettes de vieux murs de pierre couverts de lierre, et de chênes solitaires dont les branches semblent conserver l’écho des contes celtiques.

Ayant traversé les landes austères du Yorkshire, j’entrai à Whitby — un charmant petit port. Le jour, c’était une station balnéaire ensoleillée : des maisons aux toits de tuiles rouges se pressaient le long de ruelles étroites descendant vers le port, où flottait l’odeur de sel, de poisson et de bois humide. Les pêcheurs réparaient leurs filets, les mouettes criaillaient au-dessus du quai, les touristes fourmillaient sur la promenade, dévorant de la morue frite et photographiant le phare. L’architecture victorienne respirait le confort et l’ancienneté, mais je sentais déjà que derrière ce calme se cachait autre chose, car sur les toits de nombreuses maisons j’avais remarqué des figurines de démons rouges. Et même en plein jour, elles paraissaient effrayantes.

Mais au coucher du soleil, Whitby changeait. Le soleil se couchait, teignant le ciel en rouge sang, et la ville était peu à peu enveloppée par les ténèbres. Les statuettes de démons, qui semblaient le jour de simples ornements, paraissaient maintenant s’animer, m’observant depuis les toits. Autour de la ville s’élevaient des falaises sombres et austères, et à leur pied, d’énormes vagues de la mer du Nord se brisaient avec écume contre la pierre. Un brouillard descendait progressivement sur la ville.

Au-dessus planaient les ruines de l’abbaye, rappelant les os noirs d’un géant ancien qui se noyaient dans le brouillard, comme dans une mer invisible. Près des ruines émergeaient des îlots dans cette mer de brume — des pierres tombales penchées, couvertes de mousse et de lichens. Cet endroit était comme un portail entre les mondes, la demeure de Nosferatu. J’avais l’impression d’être tombé dans les pages du célèbre roman de Bram Stoker. Au plus fort de la tempête, un navire était apparu dans le port avec un capitaine mort attaché à la barre, et du fond de cale avait jailli un énorme demi-chien demi-loup qui s’était élancé dans la nuit. C’est précisément ici que Dracula, sous la forme d’un chien noir, avait bondi sur le rivage et gravi les marches vers le cimetière de l’église Sainte-Marie.

Oui, Bram Stoker était venu ici, et les ruines de l’abbaye l’avaient tellement impressionné qu’elles étaient devenues la base de l’image du célèbre vampire. Et maintenant, cet endroit est une Mecque pour tous les vampires aux crocs en plastique.

Le temps se gâtait rapidement, et je me hâtai de continuer vers le nord, en Écosse. À ce moment-là, l’exposition était définitivement tombée à l’eau, mais la résolution avec la livraison des tableaux était déjà toute proche.

Près des côtes d’Écosse, on découvre un vaisseau de guerre du XVIIIe siècle à demi englouti. La cale du navire avale les explorateurs dans une obscurité épaisse, étouffante, saturée de sel et de pourriture. Trois savants descendent prudemment l’échelle vermoulue ; leurs lampes n’arrachent aux ténèbres que la rouille des chaînes et des lambeaux de planches pourries. Ils espéraient des trésors : monceaux d’or, reliques de l’empire colonial. Mais la cale est vide. Le seul indice d’une ancienne valeur réside dans des menottes d’or, jetées négligemment au sol et luisant faiblement dans la pénombre, comme une ironie sinistre du destin.

L’un des explorateurs, poussé par une impulsion inexplicable, avance vers un compartiment. La porte cède avec un grincement prolongé, et à cet instant la réalité se fissure.

Cet explorateur, c’était moi. Je ne me tenais plus sur le pont. Ni sur Terre.

Autour s’étendait un cosmos autre, perverti — saturé de sphères et de dimensions étrangères à la perception humaine. Un désert s’étirait à l’infini, son silence glaçait l’âme. C’était un nécropole, mais pas humain : débris d’immenses navires — frégates, caravelles — jonchaient l’espace, leurs mâts s’élevant sur des kilomètres vers un ciel qui n’existait pas, soutenant le vide absolu comme les ruines d’un panthéon oublié. Le paysage évoquait le fond océanique privé d’eau : seule la poussière tourbillonnait sous les pieds, tandis qu’un brouillard blanc rampait bas, révélant une terre d’un vert cadavérique, semblable à un cadavre en décomposition.

Je me figeai, muet. L’horreur flamboyait dans mes yeux, paralysant mon corps de liens invisibles.

Le temps passa — minutes ou éternité ? — avant que je ne retrouve la force de bouger et que je ne me traîne vers le débris le plus proche. Ce navire se reconnaissait avec une acuité douloureuse : la même frégate, mais désormais une carcasse éventrée, avec une énorme blessure au flanc d’où suintait une obscurité primordiale. À l’intérieur se cachait la cale familière, le même compartiment-chambre. Et là m’attendait *lui*.

Mon cœur battait à un rythme fiévreux. Au cœur même de cette ténèbre, je les vis. Mes tableaux. Ils étaient lacérés : toiles tailladées comme par des griffes, peintures grattées. Tout l’emballage était en lambeaux, mais sur les morceaux de carton sales on distinguait encore le logo familier de DHL. Je pivotai et m’enfuis. Le spectre se lança à ma poursuite — il se mua en tourbillon, vent monstrueux, blanc-blanc comme la mort elle-même. La tempête hurlait, déchiquetant la toile d’araignée des voiles, soulevant la poussière en tornades suffocantes. Je déboulai en terrain découvert, les poumons en feu, les jambes flageolantes.

Soudain, une porte se matérialisa dans l’air — portail vers un autre monde. À travers elle filtrait la lumière de notre monde, chaude et appelante.

Par l’encadrement, j’aperçus le salon faiblement éclairé d’un autobus, et à cet instant précis, comme sur ordre, mon corps fut violemment secoué. J’ouvris brusquement les yeux.

Nécropole. Ça sentait la terre humide et la pierre ancienne. Je passais devant la Cité des Morts de Glasgow. Derrière la vitre défilaient des obélisques noirs, leurs ombres dentelées évoquant les mâts de navires fantômes. Mais ensuite les lumières de la ville se firent plus denses, les fenêtres de l’autobus se mirent à scintiller d’enseignes éclatantes de pubs, de rires, de musique. Je glissai doucement dans la ville des vivants. Là m’attendait déjà la rencontre avec un ami.

Tout mon projet avec les tableaux — tout ce à quoi j’avais consacré une année entière de temps et d’efforts — coulait à pic, comme le "Titanic".

Le suivi DHL indiquait que les colis étaient enfin arrivés en Grande-Bretagne et que… on me les avait déjà remis.

Remis ? Non, ils s’étaient simplement volatilisés. DHL ne fournissait plus aucune information. En vérifiant les détails, j’appris : si je ne récupérais pas les tableaux dans les deux semaines, ils seraient soit renvoyés en Allemagne, soit détruits.

Retourner à York n’avait pour l’instant aucun sens — les colis n’y étaient toujours pas. Je décidai enfin d’aller voir mon ami et de me distraire un peu du cauchemar dans lequel j’étais plongé.

Avec Serge, nous avions sillonné toute l’Ukraine et l’Inde. Dans quelles galères n’étions-nous pas tombés ! L’un des plus marquants fut quand nous décidâmes de visiter une série de châteaux en Ukraine, mais j’avais complètement perdu la notion du temps. Tombé le soir dans les ruines d’une forteresse autrichienne au milieu des bois, je me sentis comme à Angkor Wat : une cité perdue dans la jungle, avec cascades et un tunnel sombre menant droit au fort.

Je m’en étais à peine sorti : ma lampe torche et mon smartphone étaient déjà à plat, et la seule lumière provenait du flash de l’appareil photo. Quand j’avais enfin retrouvé Serge dans la bourgade voisine, il était trop tard — dans un tel trou, en pleine nuit, plus aucun transport ne circulait. Nulle part où dormir, pas un chat dans les rues, et un froid qui transperçait jusqu’aux os.

Par une ironie du sort, à Rivne, la capitale régionale, un train pour Kiev nous attendait à une heure du matin. Mais comment y arriver ? À première vue — impossible. Le dernier bus municipal passa devant nous. Le chauffeur confirma : plus de transport, et personne ne nous prendrait en stop. À cet instant, le moral était au plus bas — il ne restait qu’à grelotter dehors jusqu’au matin. Et ce n’était pas l’endroit idéal.

Et alors se produisit un vrai miracle. Le chauffeur se rappela qu’il avait, il y a très longtemps, reçu la carte de visite d’un transporteur privé qui passait autrefois par cette bourgade pour aller à Rivne. Peut-être que l’entreprise avait fait faillite ou que le numéro avait changé, mais nous tentâmes le coup. À notre grand bonheur, le transporteur était en route et pouvait nous prendre dans une demi-heure. Ainsi, nous attrapâmes parfaitement le train.

Au fil de nos nombreux voyages, nous avions vécu bien d’autres aventures de ce genre. Mais, curieusement, tout finissait toujours bien. Le dénouement de l’histoire de mes tableaux était proche. Et j’avais l’espoir de bientôt récupérer mes œuvres intactes.

Glasgow s’avéra un fouillis sauvage de styles et d’époques, auquel Liverpool ne pouvait même pas prétendre. Les contrastes y sont brutaux et omniprésents : larges avenues bordées de gratte-ciel de verre modernes, d’enseignes au néon et de voitures de luxe côtoient des bâtiments classiques de l’ère victorienne, comme le musée Kelvingrove, et des vestiges d’architecture médiévale. Sur ce fond de grandeur se détachent d’austères usines de brique du XIXe siècle et des ruelles à moitié désertes où flotte encore l’odeur de charbon et d’huile de machine.

Ici, beauté et laideur marchent main dans la main : les habitants s’habillent n’importe comment, des foules d’ivrognes errent dans les rues, beaucoup tenant à peine debout. Sur toute cette scène plane une sonorité particulière de l’accent écossais et du scots, ainsi que l’aura récente d’une des villes les plus criminelles d’Europe. Mieux vaut ne pas contrarier les Celtes.

En me promenant avec Serge, je lui demandai ce qu’il pensait de Glasgow. Une Écossaise qui passait nous répondit d’elle-même : « Oui, il est putain de moche. »

La ville était bel et bien vivante et sauvage, tout comme ses habitants.

À Glasgow, au milieu de ce nord froid, il y a même une île de baroque espagnol brûlant : le musée Kelvingrove. Ses résidents — Rubens, Degas, Titien, Rembrandt, Botticelli, Van Gogh, Picasso. Leurs chefs-d’œuvre voisinent avec une immense collection d’artefacts historiques, d’expositions de sciences naturelles — et, bien sûr, comme c’est typique de Glasgow, avec le mélange habituel de tout et n’importe quoi.

Le lieu le plus célèbre était la Nécropole de Glasgow. Elle avait déjà surgi dans mon rêve. Tout le monde la décrivait comme l’endroit le plus intéressant de la ville. Des scènes de *Batman* y avaient été tournées. Le soir, il est dangereux d’y marcher : on peut trébucher sur d’innombrables tombeaux et ruines. Plus de 50 000 défunts — ce n’est pas une blague. Une véritable cité des morts.

Ici, symboliquement, comme le fleuve Styx, s’étire un pont qui sépare la ville des vivants de la ville des morts, tandis qu’un sinistre Cerbère-gardien s’élève en la cathédrale menaçante. Ayant traversé le pont, je débouchai sur un cimetière lissé. Quelqu’un avait jugé « géniale » l’idée de le ranger, alignant de nombreux monuments en une seule rangée, comme une vitrine de magasin.

En flânant dans la nécropole, je me rappelai une nuit où je m’étais retrouvé dans un vieux parc allemand. Je ne sais même pas comment j’y avais atterri. Une pluie fine tombait, un brouillard stagnait. D’abord, cela m’avait semblé un parc ordinaire : une immense colline avec une allée de ifs. L’air était saturé d’un arôme âcre de résineux, promettant paix et solitude. Mais bientôt je remarquai une multitude de lueurs scintillantes à travers tout le « parc », comme une pluie d’étoiles tombées sur terre. Elles tremblotaient au loin, attirant par leur chaleur. Pourtant quelque chose clochait. Ces lueurs n’irradiaient pas de confort — leur lumière était froide, spectrale, semblable à des yeux de prédateurs guettant depuis les ténèbres.

Je m’approchai — et l’illusion du parc commença à s’effondrer. Leur scintillement rappelait les feux follets des Marais des Morts de Tolkien — âmes des péris. En regardant de plus près, je compris : c’étaient des bougies pour les défunts, et autour s’étiraient d’innombrables tombes. C’était un cimetière, pas un parc. J’eus l’étrange sensation de n’être pas seul. Le vent soufflait, et l’allée d’ifs ondulait, comme la respiration d’un énorme monstre noir.

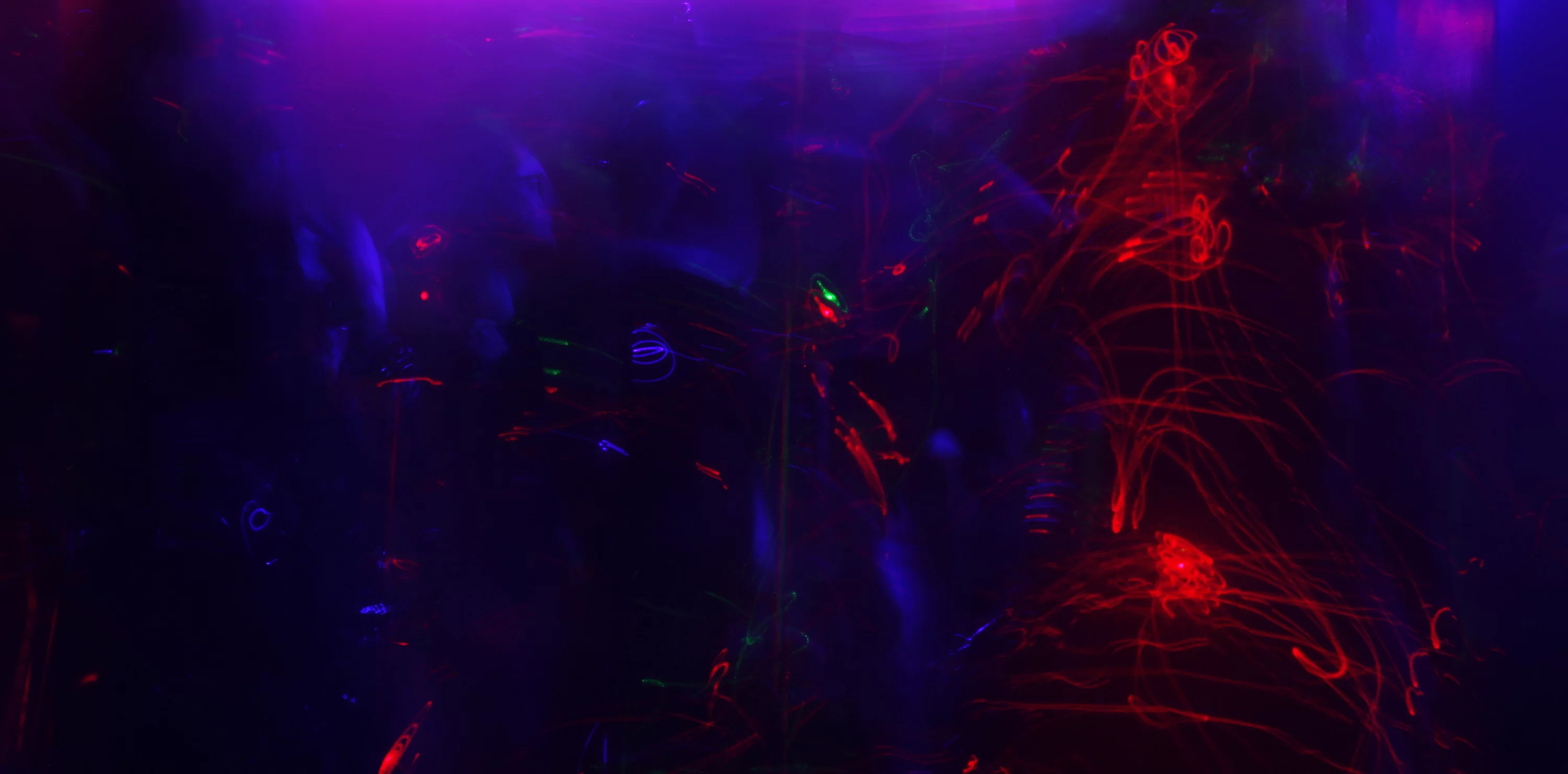

La gothic party fut l’apothéose du chaos surréaliste dans lequel m’avait entraîné l’histoire des tableaux disparus. Au début, cela semblait une soirée ordinaire : DJ, bâtiment semi-industriel de Glasgow. Le club n’était éclairé que par la faible lumière des projecteurs. Au commencement, il était calme, presque désert — comme si l’espace s’était figé.

Et soudain retentit un grondement sourd qui bientôt se fragmenta, se muant en roulement de tambours. Il croissait et croissait, comme si une créature immense frayait lentement son chemin à travers les murs. C’était la qualité des enceintes : la musique était à peine audible — seuls les basses, vibrant dans chaque cellule du corps. Je sentais le pouls frénétique du rythme dans mes veines.

La foule affluait. La musique devenait de plus en plus énergique. Serge dansait avec sa copine. Je voulais immortaliser cela en photos, mais comment ? Les projecteurs multicolores se succédaient, comme la palette d’un impressionniste, mais la lumière était trop faible pour un cliché net. Les visages se dissolvaient : taches informes, traits effrayamment déformés.

Et là, l’illumination : en augmentant l’exposition, on pouvait capturer la folie du moment. Les photos prirent vie : sauvages, expressives, comme incarnant l’énergie même de l’espace. Abstractions où presque rien ne subsistait, seulement des taches de lumière — atomes, flux de météorites, lasers pulsant au rythme de la musique, rappelant les toiles de Pollock. Sur d’autres clichés — silhouettes de corps, traits isolés — déformés, en mouvement, comme dans les peintures de Bacon, effrayants et fascinants.

Autour, tout disparaissait sauf un éclat doré tremblotant. Le monde commençait à basculer, les sources de lumière — puissantes, éclatantes, comme naissant de l’intérieur même des êtres. Mes amis semblaient avoir franchi les limites de la métaverse : désintégrés en atomes et fondus dans l’infini et l’éternité.

Du moins, sur les photos.

Je sortis du club, le roulement de tambours bourdonnant encore dans mes veines. Sur le téléphone clignotait un message de DHL : « Vos tableaux… » — et la connexion s’interrompit. Je savais : le surréalisme n’était pas fini.

Au lieu d’une exposition et de repos — une déception totale. Comme j’étais épuisé. La bureaucratie s’avéra plus effrayante que n’importe quel cimetière ou paysage sombre. La réalité sombrait dans le chaos. Mais les tableaux — une part de moi-même. Il fallait les sauver à tout prix.

La bataille finale commença — cette fois non plus avec la livraison allemande, mais avec la britannique. DHL avait transmis mes œuvres à un intermédiaire sans même m’en informer, se contentant de noter que « le colis a été reçu ». Plus tard, il s’avéra : une autre firme l’avait récupéré et attendait depuis longtemps le paiement. Paiement ? Mais j’avais tout réglé d’avance, je n’avais reçu aucune notification d’une nouvelle facture.

Quand je résolus le problème d’argent, le pire apparut : ils avaient entré une adresse erronée. Sur le paquet, elle était correcte, dans le suivi aussi, mais le système s’obstinait à afficher une autre. Et les employés refusaient catégoriquement de la corriger. Les tableaux avaient déjà été expédiés à une adresse inconnue.

Je ne pouvais croire qu’une telle folie soit possible. Tout dépendait de personnes au hasard — seraient-elles chez elles, accepteraient-elles de transmettre les documents sans lesquels on ne remet pas le colis. Et si elles étaient parties ? Alors tout était fini.

Ma sponsor Justine à York me sauva. Elle parvint à obtenir les documents nécessaires et récupéra le colis. Emballage complètement déchiqueté, œuvres partiellement abîmées — tout comme dans mon rêve.

Mais l’espoir meurt en dernier. J’ai tout de même reçu les tableaux. Et Justine put même organiser l’exposition. Personne ne l’avait annulée.

Il était temps de rentrer. À Londres, sur fond de stress, une inflammation des yeux m’avait privé de lentilles. À la gare, je ne voyais presque rien — ni les horaires, ni les numéros de bus. Il ne restait que des minutes avant le départ du bus pour l’aéroport, et je ne savais même pas où était son arrêt. En sortant de la gare, je vis mon bus s’approcher droit sur moi.

Le voyage épouvantable était terminé. Mais les tableaux brillaient à l’exposition, et cela valait tout.